ELENA ASINS

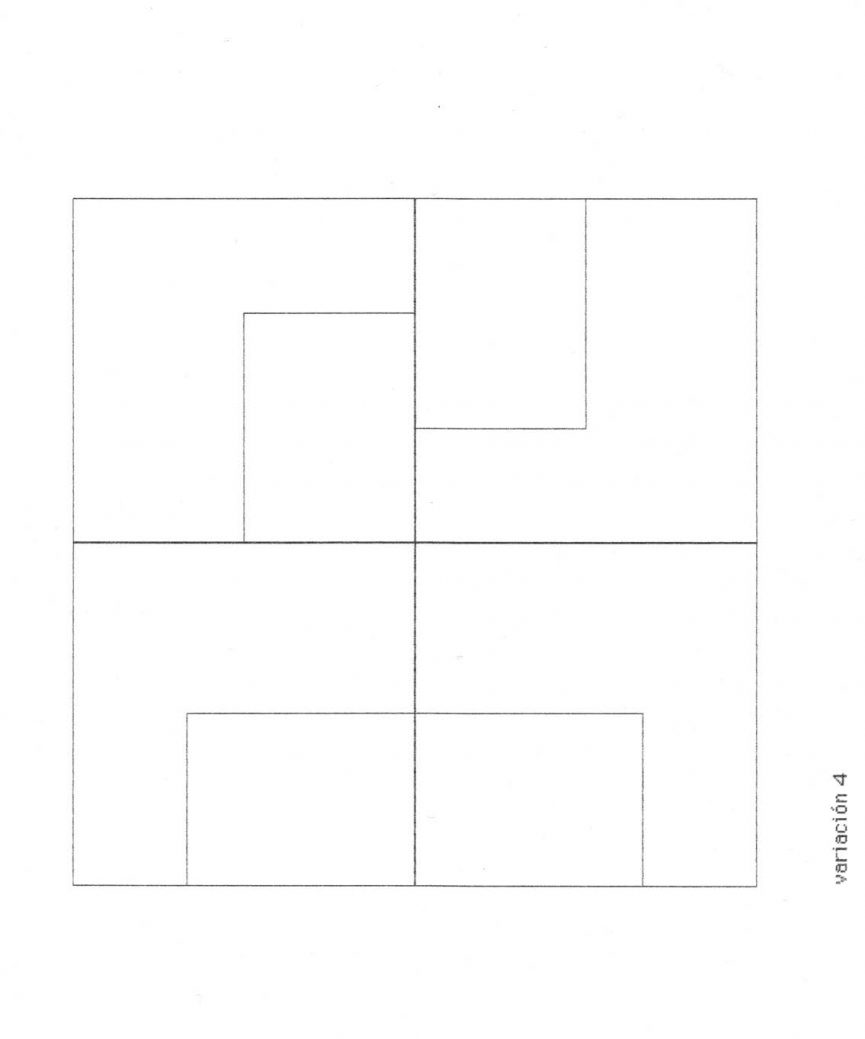

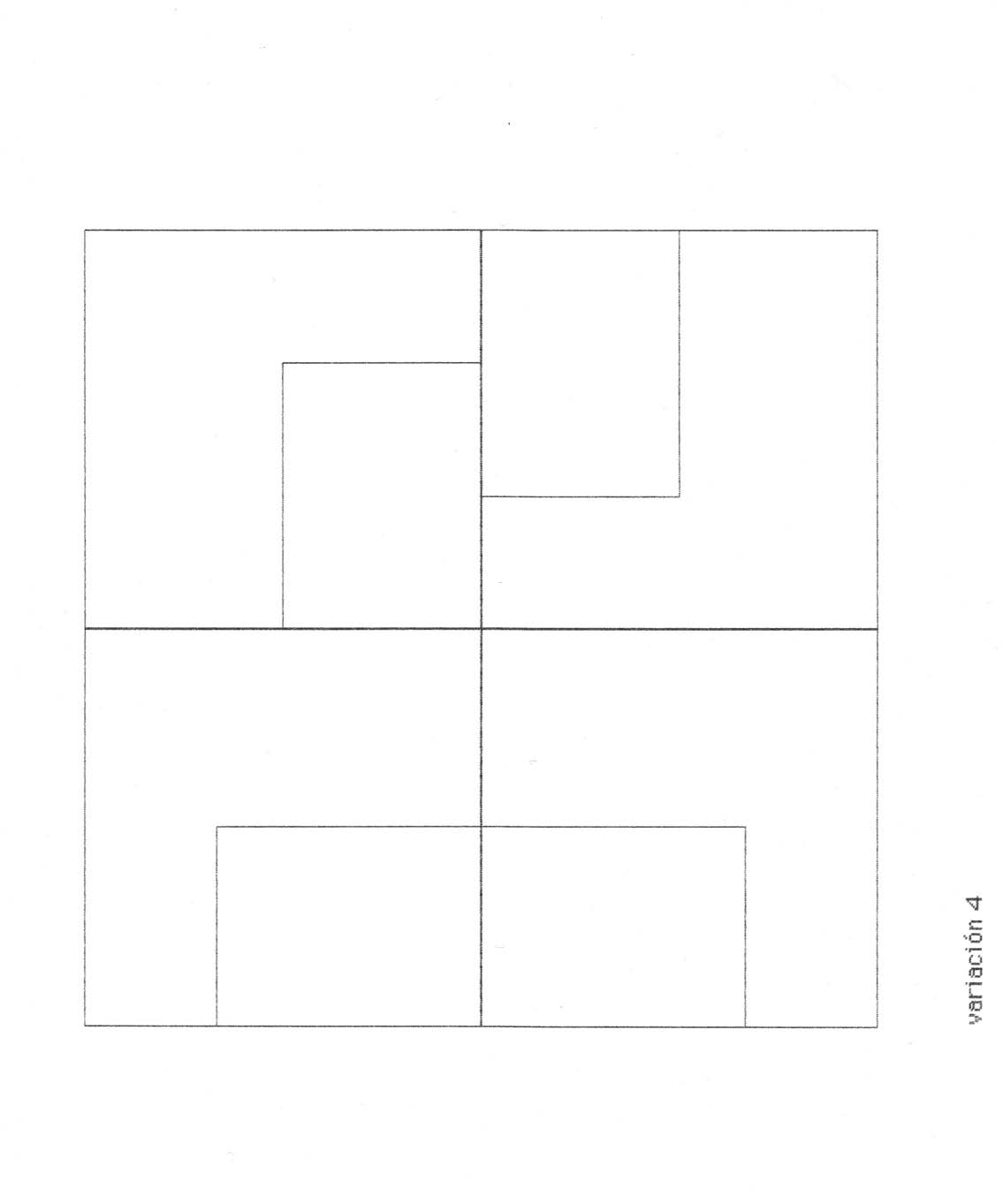

Giro del Menhir (variación 4), años 1990-2000

francisco ferrer lerín

PoemasAgrupamiento, lotes temáticos

La alta edad supone disminución del estro poético pero no del interés por la creación o por nuevas formas de la misma. Desde finales de 2014 emprendo una labor de recuperación y hermanamiento de mis escritos para así aflorar ciertas potencialidades hasta entonces ocultas. Estas familias se configuran a partir de mis obsesiones más tenaces dando lugar a rótulos como “Cementerios”, “Aves”, “Invertebrados”, “Hombres viejos”, “Gran sexualidad”, “Herpetología”. He pensado que Extremadura, por razones de paisaje y ornitología, sería un buen destino para algunos de los textos del apartado “Aves”.

F. Ferrer Lerín

Jaca, 06.02.15

Aguilucho cenizo

Llamó veletas a las aves planeadoras

las que lo hacen a ras de la cebada y el trigo

luego cansado entró en el vehículo

para no salir en toda la jornada

y no pronunciar una palabra

hasta las 6 ó 7 de la tarde

cuando alguien

antes de clavar las ruedas en el barro

le oyó decir

“no sigáis

que estas son tierras pocinas”.

Configuración del trance

Fue una sorpresa la aparición de la ciudad; para mí y para mi acompañante, que podría ser mi madre, muy joven, o mi mujer, jovencísima. Llevábamos andado largo rato senda arriba y temíamos la llegada de la noche; la loma gigantesca de vegetación oscura, que asemejaba la cabeza de un hombre con el cabello crespo y muy húmedo, no recibía ya los rayos de sol y, cuando alcanzamos la meseta cubierta de ruinas, se oyó un búho real ulular nervioso mientras se deslizaba a ras de suelo ladera abajo. Así que fue una sorpresa la aparición de la ciudad, una ciudad abandonada pero visitada, los días de feria, por los que fueran sus últimos habitantes, y que mantenía calles y edificios en excelente estado aunque en las primeras no circularan automóviles u otros vehículos (¿cómo iban a llegar?) y en los segundos hubieran tapiado muchos de sus vanos con anaqueles repletos de libros o, más exactamente, legajos y carpetas. La gente parecía muy antigua y quizá por esto permanecía en silencio pero, en cambio, limpiaban con fervor las grandes puertas de madera de las casas de pisos donde vivirían en otros tiempos. Llegó la noche y la angustia se apoderó de mí. Perdida mi madre o mi esposa, desaparecidas las viejas personas, desvaneciéndose la ciudad (una ciudad provinciana, de tamaño medio), quedé solo, más que nunca. La muerte, la agonía al menos, ha de ser algo así, dije entonces con una voz que resultó irreconocible.

Elena Blum

Hastiado Ferguson Lee se encamina hacia la paradójica e incontrolable región de la jovialidad. Resultan fáciles las primeras maniobras: ensimismamiento, súbita atención a brillantes objetos, atolondrado repaso a hechos inconcebibles. La espera —tranquila, brutal, acostumbrada— también es fácil. El encuentro, el viaje, el desarrollo de la historia, no lo son en absoluto, y de ahí nuestra obligación moral.

Elena Blum pertenece al mundo de la eficacia. Su existencia es hídrica. Sus métodos especulativos. Ferguson Lee tiene la llave de numerosos secretos. Y el universal conocimiento de esta circunstancia, unido a su amor por la fama, posibilita el encuentro de ambos personajes.

Por el saturado universo familiar, llega Ferguson a la pradera innoble de sus pertenencias. Elena Blum está en el cerro montada en la yegua. El cielo de la noche estrellada le confiere la aureola. Ferguson echa pie a tierra y saluda de lejos —hermoso sombrero vibrador en la silueta—. Elena —nalga de acero, senos en propiedad— agita la cabeza breve y sonríe.

Que venía del mar, lejos de la angustiosa finca, y a la busca de nuevas aves. Que llegada la estación éstas pasaban y por oscuras razones se encuentran necesitados de cariño, con leve hinchazón de las aletas nasales.

Por la senda contemplan notables pasos de halcón abejero y al llegar al río acampan en la orilla. Elena Blum se sumerge en la fuente. Ferguson Lee prepara las armas.

Dispositivos de ajuste, finos paños sobre la óptica; pernos y tuercas milimetrados, trípode rígido, y la carga apoyada en la mano.

La espera. Elena brillando al aire de la mañana. Suave perfumada en la hierba que no teme a nadie.

Con la luz aparecen los objetos de la distancia: muñecos del entorno, sombras de la duda.

Ahora las ráfagas son habituales. La basta masa acribillada es recogida por la experta Blum. Caen jornaleros de la siega, alimañeros, fornidos boyeros, vividores de saca y rotura, sembradores, abonadores, contaminantes esparcidores del producto clorado, abúlica y tardía relación de impropios habitantes de la breña.

La obra cumplida, aparece un momentáneo fardo: pitanza para el buitre y demás carroñeros. Elena Blum y Ferguson Lee abandonan los campos. Camino del embarcadero, escuchan la música que tanto gustan: en la atalaya el vigía silba profundamente y la alfombra de cepos parece un mar. Ferguson acude al comienzo de la historia. Cuenta el porqué de su vida: los comienzos duros, penosas sacrificaturas, difícil búsqueda de la isla, la elección del grupo, la construcción del acantilado. Elena Blum sabe ya que la ama y de la arena extrae con vida el cuerpo del poeta.

A menudo nos sentimos viciados por determinadas sintaxis y terminologías. Podríamos decir que el léxico —que algunas porciones del léxico— nos coacciona, nos obliga incluso a desfigurar una trayectoria limpia. La historia de Elena Blum es, pongamos por caso, de una simplicidad total: muchacha conocida gracias a las reuniones de cierta sociedad coral donde el joven excursionista intenta ampliar su campo de amistades. Pero sedimentos retóricos y el inexcusable cientificismo llevan al autor a revestir al héroe de extraños atributos: por un lado aparece como un rico hacendado ornitólogo, por otro como insigne escritor y, final y lamentablemente, como un esquizoide aniquilador del llamado sector primario. La complicidad de Elena Blum resulta segmentada: quizá temor, quizá maldad; pero hay un positivo descubrimiento de la verdadera psicología del héroe en la última fase de la obra. También otras partes de la tragedia son oscuras. Debe saberse que la construcción de muros para el cómodo aguarde y nidada de carroñeros, la requisa de artes de caza y la vigilancia de las costas, obedecen a una violenta praxis proteccionista; el mismo hecho de regresar fatigado, a través de los campos, con la mente en los placeres de interior, supone una actualizada estampa venatoria.

La ciudad alejada

Paisaje que sueño con reiteración y que no corresponde a nada conocido. ¡A qué escala! Dimensiones titánicas que no existen en este mundo: perdidos horizontes lineales sobre páramos y desiertos sin detalles apreciables por la gran distancia. Esta es la cuestión: la gran distancia; inalterable, sin posible aproximación a punto alguno. Sobre una terraza fluvial absolutamente lisa, desnuda, a la que accedo por una estrecha carretera serpenteante (¿procedo de...?). Desde esa terraza fluvial, observatorio frío, final de etapa, oteo el valle, la profunda e inmensa cubeta excavada en la tierra sin árboles, sin matorrales, bajo la unión indisoluble de cielo y suelo. Y al otro lado, sobre el cantil que limita la margen derecha, colgada, desmoronada sobre el vacío, descubro una ciudad apiñada, incorporada a la textura y color de lo que la rodea, desprovista de luz y quizá de aves, tal es la lejanía que no permitiría apreciarlas.

Nunca crucé. Descender de mi orilla, ascender la contraria, antes atravesar el caudaloso cauce, pero es la distancia —¡el tamaño de una provincia en una porción de mi campo visual!— lo que sobrecoge. La ciudad está ahí, sé que no llegaré a ella. Vuelvo a soñar el lugar, avanzo de nuevo en un pequeño vehículo, solo, hasta coronar la meseta, y aquí, donde termina el asfalto y se abre la luz, quedo inmóvil ¿Dónde estoy? La extensión de terreno no cabe en los mapas, no hay nación que pueda permitirse disponer de enclaves de esta envergadura. Me hallo pues fuera de cualquier territorio ¿y también fuera del tiempo? ¿Y la ciudad? Dijeron que los cadáveres de sus habitantes eran colocados sobre los tejados, y que los buitres —¿o cóndores?—, al amanecer, daban cuenta de ellos. Mas ¿quién lo vio?

Talpa

Ayer me fui de toperas, acechadas

en estos días de otoño

por panzudos ratoneros, pausados

milanos rojos

y equilibrados cernícalos.

El aire

que es festivo

confunde

al espectador inexperto

y fascina

al rutilante marido.

¡Qué posturas manifiestas!

¡Qué ademanes de prestigio! ¡Qué gloria

nunca alcanzada! Los recios picos, las garras

corvas, atrapan

las cabezas puntiagudas, destripan

al minero pintoresco

al concienzudo gran topo, impávido

e inocente

en su labor

de huroneo.

Así

en estas mañanas

medito acerca del limen

ese fiel concepto lábil

que permite el recorrido

de la oscuridad a la luz

de lo sabido a lo ignoto, del calor

al hielo, la fulgurante mudanza

hacia una muerte, llena

de chasquidos sordos

y recios pelos arrancados.

El laberinto arcaico de Epidauro

se inspiró

en esta red de galerías.