miguel filipe m.

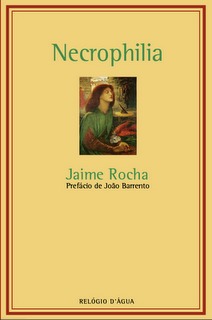

NECROPHILIA

Jaime Rocha

Lisboa, Relógio d’Água, 2010.

Reputado dramaturgo, o nome de Jaime Rocha reclama, com o passo certo e a serena certidão de uma poética sólida e alheia às correntes que vão pautando a mais recente poesia portuguesa, uma atenção que não pode ser, definitivamente, adiada. O autor encerra, com este «Livro da Culpa e do Lamento», a Tetralogia da Assombração, principiada com Os Que Vão Morrer (2000), perseguida em Zona de Caça (2002) e Lacrimatória (2005) e que ocupa, para todos os efeitos, um espaço singular no panorama da mais recente poesia portuguesa, género em que afirma situar-se «o mais intenso e mais absoluto lugar da minha criação».

Investido do espanto obsessivo da relação amorosa entre Dante Gabriel Rossetti e Elizabeth Siddall, a celebrada «Ofélia» do quadro de Millais (dobra que se institui, por conseguinte, no avesso do magnífico Adoecer de Hélia Correia), Necrophilia confirma a fascinante capacidade de criação de uma mundividência muito particular, que profundamente comove o leitor – de forma não emocionada - numa identidade que ultrapassa – ou melhor: se constrói com – as estranhas imagens com que o livro nos vai ferindo. Essa dimensão imagética por vezes perturbante, outras tantas deslumbrante, pejada de uma discreta ternura ou arrebatada violência, fecunda um espaço cuja ressonância tendencialmente narrativa é, ainda, com a subtileza da atenção formal que o verso lhe merece, encerrada numa suspensão de timbre dramático que concilia esse aparente contar alguma coisa com a concentração da temperatura prosódica de cada quadro visivo. Necrophilia poderia contar-nos o que efectivamente se nos parece estar a contar – narratividade sempre finalmente exasperada - e, porém, o aspecto mais desarmante do livro é a frase em que ressoa uma certa angústia perante o que sofre, tudo o que está a morrer, ou apenas o rasto de um respirar que a própria operariedade da escrita vai reconstruindo, para que sobre ainda, pelo menos, a sombra (a assombração?) de um alarme.

As coordenadas deste universo apresentam uma densidade notável e uma certeza consciente dos limites de que se pretende acercar, muito em particular o do enigma maior de todos, aquele da morte, e o de uma certa resistência apaziguada à sua força aniquiladora: «E ela rasteja por um rio tentando/ sobreviver ao último anúncio da morte.» Definitivamente, não é de pura aniquilação que Necrophilia trata, pois os seus monstros são subtis e não devoradores. Os seus poemas dão-nos antes a lucidez de uma progressiva anulação de tudo quanto ainda respira, a nadificação serena, sem insurreição e, porém, com desgosto: «Estou encostado à morte,/ diz ele.»; «Os seus pulmões/ enchem-se de vazio e morrem, como dois/ milhafres deitados num campo de sal.»; «é o vazio a/ cobrir as ruas, coisas silvestres, urtigas». É, pois, em certa medida, um elogio da dignidade humana, ou da sua luta feita consciência dos limites, que encontra o espelho fundamental na desolação e no amor: «Tenta captar essa/ sombra, dar-lhe brilho, pensando que a morte/ é uma coisa que vive no outro lado das paredes,/ junto aos poços, rodeada de grandes papoilas.»; «Ele é o homem, o pedreiro, o vindimador,/ aquele que segura a terra e faz renascer os/ lírios.»

Assim, povoada de um universo figural relativo ao imaginário pré-rafaelita – donde emergem figuras como o Cavaleiro, o Pedreiro, o Guerreiro, o Homem da Montanha, o Anjo ou o Pássaro – é a íntima relação entre o Homem e a Mulher (íntima e no entanto tão eivada das cumplicidades entre todos os elementos imanentes que conjunta uma autêntica cosmovisão da unidade fundamental, de uma intimidade universal) que centraliza o derrame deste exercício do paroxismo entre a disjunção do morrível e do desejo da permanência. Por isso mesmo Necrophilia (amor da morte, amor na morte) debate-se essencialmente com o ritualizante cuidar/exumar do corpo da Mulher amada que parece equilibrar em si – na sua própria elementaridade destrutível – todo o sentido do mundo: «Uma mulher que/ desafia a chama dos deuses»; «A água arde e tudo à sua volta se transforma/ em pó»; «e o homem pensava que/tudo aquilo pertencia ao corpo da mulher»; «Depois, é o/ corpo dela desfeito sobre os rochedos,/ uma faísca que incendeia um pedaço/ de madeira»; «onde ela se deleita/ ensombrando tudo à sua volta, as rochas,/ as conchas, os restos de crustáceos».

A plenitude da vivência cíclica da suspensão, espelhada numa «temporalidade sem tempo, mítica, arcaica ou arquetípica», tal como sugere o brilhante ensaio introdutório de João Barrento, consagra a este poderoso kommos, assente numa linguagem crua, a intensidade da imagem onírica que nos “assombra”. Através de uma tendência descritiva do corte da imagem, da fulguração nua e da evidência sem paliativos, desenha-se um denso isotopismo que, na aparente desconexidade que a sucessão de imagens cria, reverte a favor de uma familiarização inteligível da substância do dito. Ele dá-nos conta, finalmente, de uma possível – desde o sonho do impossível do Homem – redenção, essa aceitação e superação do absoluto maior de todos – o da morte - que encerra a nunca conclusa vocação amante do humano, a um tempo gregária e assassina.