ANTONIO VIEIRA

Memória

J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans.

BAUDELAIRE1

Por entre a impermanência do mundo, a fantasia de permanência do Eu que rememora. A memória é suposta ser garante da própria identidade: porém, bolores corroem-na, desagregam-na, limam-lhe as arestas, distorcem as formas que contém, como o tempo faz às linhas de um templo antigo. No rememorar, são erodidos a duração, o espaço, a aparência dos seres e a cronologia dos fenómenos.

Misteriosa e etérea substância, a memória, pela qual entretecemos connosco os elementos do mundo. Contém algo – um odor, um cimento, um indício – que aglutina e fortalece quem a experimenta; mas assinala também a nossa precariedade e a ronda implícita da morte.

Fluido de pura experiência interior, a memória é testemunha de interioridade e de exterioridade, de vivência e de acção, cúmplices e saídas do mesmo bloco. Nela naufraga o dualismo.

Memória: construção de nós próprios através do nosso rasto, recolhido numa ampola mágica à qual ninguém mais acede nem poderá aceder, chave última da nossa privacidade, garante de unidade e identidade.

Os teólogos medievais distinguiam a imagem (imago) e o rasto deixado pela imagem naquele que viu (vestigium): enquanto a percepção altera a consciência de quem vê, a memória preserva esse vestígio insurreccional do ter visto.

A grande cilada da memória está em que, prometendo reter as coisas percebidas, não nos garante de nada senão da continuidade de nós próprios.

Memória: fio ondulante que se desprendeu do caos e reúne o meu testemunho do mundo em vários momentos do meu percurso, dando-mo a ver se o solicito: retém algo da minha vida pelos tempos do mundo, e algo do mundo pelo tempo do meu viver.

Aquilo que designamos com a palavra memória, fenómeno complexo, encoberto, misterioso, suspenso entre o subjectivo e o objectivo, actua em nós como um campo de forças que indica o que somos e o que seremos em função do que fomos.

O olhar, dardo poderoso lançado sobre o mundo, elo imediato para as coisas mundanas, alimenta a memória e dobra-se de um ‘olhar interior’ dirigido à nuvem do ‘ter visto’. O mesmo com o ouvido, e com os outros sentidos, mas sem a asserção apolínea e peremptória da visão.

Vogamos no rio translúcido da memória, propriedade nossa, vedada às outras vistas. Dessas águas estagnantes colhemos imagens de um mundo impermeável ao mundo: nelas o Eu se revê reflectido e se unifica; por elas procura em vão a matéria vivida.

O objecto está à nossa frente, a palavra que o denomina tarda a apresentar-se: nesse intervalo somos aflorados pelo dedo do Caos, que ameaça com o poder do esquecimento e o regresso à noite. O Eu dá-se então conta da sua nudez e desamparo, perdido entre a esfera das coisas e a lalosfera, e paira sobre o vazio até que a palavra acuda.

Quando algo nos interrompe uma leitura e, transposto o contratempo, a ela voltamos, retomamos as últimas linhas com o sentimento de algo já percorrido, até nos depararmos com o ponto de fractura em que fomos arrancados ao texto, e com um significante que ressoa ainda em nós, à espera de significado (entrevisto no momento do tocar do telefone).

*

Memória e passagem pelo mundo: à maneira do visitante da capela dos Scrovegni, em Pádua, onde, no termo dos vinte minutos concedidos para olhar os frescos de Giotto, percebe que nada viu, quando tudo poderia ter visto.

Há um momento em que deixamos de confiar no tempo. Julgamos, durante parte da vida, que o tempo nos encaminha para uma acumulação de saberes e a realização do nosso projecto de conhecimento – até nos apercebermos de que nos encaminha para a morte.

Olhando a (memória da) vida de um ponto avançado do envelhecer, ei-la que surge como um cenário de papier maché, como uma alucinação, coisa ténue, sem consistência e quase sem espessura.

Incitação a olhar para si próprio, na idade avançada: de fora, como a uma carcaça assustadora; de dentro, como a um desconhecido.

Perscrutamos a nossa identidade em factos rememorados, e não nos encontramos – como acontece quando, ao aproximarmo-nos demasiado da nossa imagem ao espelho, a respiração a embacia e torna inacessível; ou, pior, quando vemos na sua perturbadora nitidez o reflexo de um ser desconhecido.

Se uma ideia cai no esquecimento, lamentamos perdê-la; se enxameiam ideias e muitas voltam às trevas e nelas se perdem, como chuva de estrelas cadentes, condenamo-nos à inquietação.

*

Notas sobre o tempo e a aparência.

O tempo é mais divisível do que a matéria: na clepsidra de Cronos, as gotas de tempo são finas e fluidas, semelhantes aos átomos do pitagórico Ecfanto de Siracusa, que, em paradoxo, fazia coincidir as partículas da matéria com os pontos da geometria.

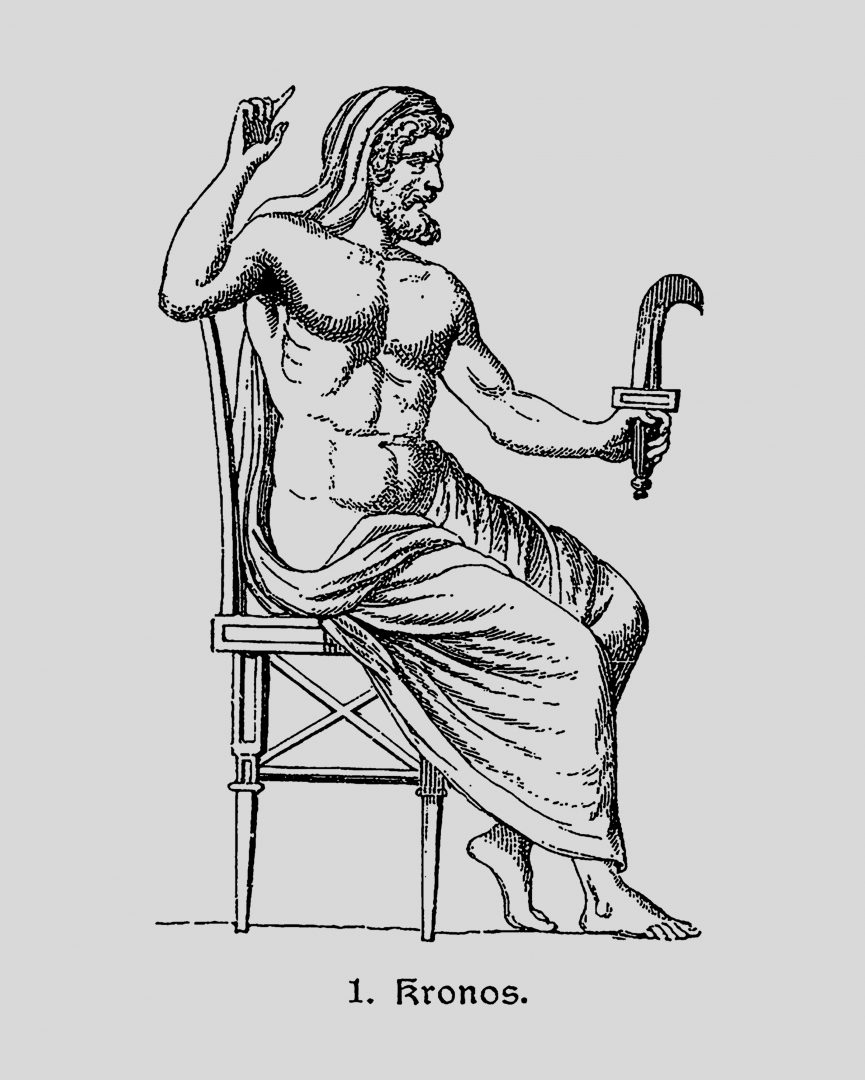

Cronos, o Tempo, divindade dos primórdios, nascida sem amor e quase informe, fractura o Ser, dispersa-se pelos seres do Ser em desproporção extrema, corre pelas suas criaturas como vento, ora impetuoso, ora contido, lança-as em errância e arrasta-as à perdição.

Núpcias prolíferas do Ser e do Tempo, com procriação de seres parciais: polinizado pelas dobras do Tempo, fractura-se o Ser em seres inúmeros que vêm preencher toda a tela da aparência. Misterioso se divide o deus Tempo nas suas ramificações infindas pelo plexo interligado dos seres, celebrando a unidade movente da natureza.

Perscrutando o nosso espaço-tempo interior, Via Láctea que se espraia pela nossa memória, revemos núcleos de episódios situados em profundidades diversas, e tanto mais esfumados quanto mais longínquos: decifrá-los é como a tarefa de científicos que calculam as distâncias dos astros, ou das linhagens de seres viventes contidos na espessura das rochas, tarefas em que o grau de erro cresce com a lonjura.

Avaliação da distância do que foi vivido: como se o rememorador se desdobrasse, e um seu duplo olhasse de fora de si o que foi experimentado outrora, logrando ambos, por paralaxe, sondar a profundidade da vivência evocada.

*

O grau de lucidez perante a aventura da natureza decorre da capacidade de representação da espessura do tempo: bíblicos e talmúdicos, crísticos e corânicos, residem no terreno breve do tempo histórico; só quem aceder ao tempo de formação das rochas e de evolução das estrelas entenderá as dimensões do abismo, e estará disponível para a descrença.

Nem todos vêem à mesma distância, e os que vêem menos e mais perto são em geral os que julgam conhecer a verdade.

*

A memória e a imaginação partilham uma comum e ténue substância, e são como nuvens diversas correndo pelo mesmo céu. Só muda a direcção da brisa: a memória assesta as suas antenas minuciosas de insecto em odores do passado; a imaginação vira o seu olhar de rapace para a errância por espaços novos e futuros – e ainda quando opera sobre materiais do passado visa, na verdade, o porvir.

Podemos imaginar cenas, peripécias, desenlaces, a partir de figuras suscitadas da memória e por nós investidas da força inventiva do desejo: velhas imagens evocadas, colhidas outrora do mundo exterior, transformam-se em novas imagens que o nosso engenho ficcional anima a novos rumos e destinos: tal a força motriz das literaturas.

À memória pede-se a fidelidade; à imaginação, a fantasia. Assim, ocupam pólos antagónicos da nossa intencionalidade.

A imaginação alimenta-se legitimamente da memória, a memória alimenta-se ilegitimamente da imaginação, que a altera e transforma, retirando-lhe a função canónica de conservar.

Comparação do Eu-ali na cena rememorada com o Eu-aqui da presença questionante.

Subtil processo dirige a prospecção nos terrenos da memória, combina imagens e palavra: as imagens que se abrem são indagadas com dizeres silenciosos que a consciência a si própria dirige, num diálogo entre uma voz do presente e outra do passado. A curiosidade exerce-se sobre os trechos que subsistem; em vão invoca os espaços ocultos, como se pode convocar do Hades a sombra de um fantasma que não comparece.

A vida, conforme é definida a partir da memória ou da vontade, forma dois filmes inacabados, imperfeitos e não coincidentes, que se alimentam mutuamente e interferem um com o outro.

Infortúnios da hipermnésia: insatisfação e incompletude vitalícias do infausto ‘homem culto’. – Tudo se lhe exige: que saiba latim e grego e pratique as línguas vivas mais pensantes; que domine o fundamental das grandes literaturas acumuladas, e sobre elas exerça judiciosamente a sua crítica; que conheça as peripécias da história e das metafísicas; que distinga os saberes filosóficos desde a Antiguidade, e entenda métodos e aquisições da ciência; que saiba degustar a fina flor das artes do ocidente, e situe com rigor as grandes obras no filão da história; e, após tudo isto – suprema ironia – que realize a sua obra.

Face à multiplicidade de indagações a que o compele o seu trabalho, preso entre memória e esquecimento, discernimento e dúvida, o filósofo expande em si mesmo os seus conhecimentos e agrava a sua solidão.

Somos incomensuráveis face a nós próprios, se nos compararmos com o que fomos à distância de algumas décadas, senão até de alguns anos: tentamos reviver em memória as nossas motivações profundas de outros tempos – e eis que uma cortina de estranheza se interpõe e nos torna estrangeiros a nós mesmos.

O pior destino de um episódio rememorado é a sua reformulação verbal, coagulando a vivência numa fórmula a repetir mil vezes, que entretanto nos aliena da sua raiz vivida: assim, a narrativa de uma viagem (pelo mundo, ou por nós próprios), puro estereótipo, imobiliza e estagna o fundo insatisfeito da memória. – De onde a impiedosa máxima de François de la Rochefoucauld: «Porque temos memória tal que guardamos até à minúcia o que nos sucedeu, e não a temos para nos recordarmos de quantas vezes já o contámos a uma dada pessoa?»2

Memória e solipsismo. – A memória é entidade que dentro do Eu se fecha e a ele só pertence: apesar dos claros-escuros que a alteram, mantém-se como eixo e garante desse Eu. Congrega fragmentos desconjuntos do que presenciou, e reconhece-os como seus com força intuitiva de evidência: assim demonstra, de dentro, a unidade do Eu, sem provar, no seu ensimesmamento, que haja um mundo exterior independente.

Algo me garante de que as minhas percepções passadas e os meus actos me pertencem. Sei-o de forma intuitiva e com carácter subjectivo de evidência. Mas – enigma! – qual o cimento invisível que me aglutina num bloco uno e único e me conduz pela duração sem que ainda assim a unidade se perca?

Que se possam cotejar memórias de episódios vividos em comum é índice ténue da objectividade do mundo. Rememoramos uma versão e um ângulo da cena presenciada; alguém ao lado rememora outras versões e outros ângulos do mesmo episódio e, comunicando-os, faz-nos recordar o que esquecêramos e rectificar o que alteráramos.

Somos sobretudo pertença do esquecimento, deixando embora no nosso mundo interior gotículas de recordações, orvalho que tende a desvanecer-se e a evaporar-se.

Fora o esquecimento divino, e teria o mesmo poder corrosivo e fatal do Caos, pai do Erebo e da Noite. – No Erecteion – diz-se – houve um altar consagrado ao Esquecimento, deus que não se deixa apaziguar por holocaustos nem ritos.

Interrupção da imobilidade. – Numa das fotos reproduzidas no livro Demeure, Athènes, de Jacques Derrida3, obtida quando objectos da Acrópole eram desmontados e deslocados dos seus lugares de origem, duas cariátides do Erecteion, libertas da carga a que os Atenienses as tinham condenado (depois da traição de Cária nas Guerras Médicas), sustentando o pórtico durante vinte e quatro séculos, esperavam ali de pé, perante uma vista soberba da cidade, seguras por cintas e cordas, que as transportassem para o novo Museu da Acrópole, ainda em construção.

Ao invés do esquecimento, a expectativa contém uma vertente de desejo, um sentimento profundo e antecipador cuja virtude decorre da palavra espera, de esperar, contar com algo que vem a caminho (ou que, imóvel, nos aguarda), como a saldar uma promessa, seja ela histórica, religiosa, amorosa, vingativa, ou outra.

A percepção capta tão precariamente a aparência do objecto percebido que tudo se passa como se, no próprio instante perceptivo, já o esquecimento a possuíra. Fragilidade da memória, reduzida a uma só faceta de um sólido de cem mil faces coruscantes. Ilustra-o a observação de Sartre, quando julga conhecer a imagem do panteão, que olhou mil vezes, e desconhece afinal quantas colunas tem, se lho perguntam4.

O sentido de palavras como nostalgia, perda, abandono, recordação, saudade, implica uma fenomenologia do rememorar que acciona o pathos perante a inevitável impermanência dos objectos evocados (o que constitui a essência da literatura japonesa clássica).

A memória é tão vulnerável ao esquecimento quanto as formas de vida extintas representadas por fósseis – sempre incompletos, fragmentados e deformados por movimentos das terras e dos tempos. (Contudo, que satisfação, que luz, quando um fóssil ressurge das terras, ou um insecto desconhecido, fechado num globo de âmbar báltico, revela as suas formas!)

«Do país do esquecimento sopra uma tempestade»5. – Tão impetuosos ventos dissipam e dissolvem em vazio trechos do passado; e quando o esquecimento não sopra como tempestade, mas como brisa, deposita-se insidiosamente sobre o filme da memória, grão a grão, como o pó sobre os livros, e oculta pouco a pouco o que afinal está, desde a origem, votado ao Caos.

Memórias da história. – As asas minúsculas do Angelus novus (do quadro de Klee que acompanhava Benjamin) são semelhantes às das aves das ilhas oceânicas, cuja atrofia alar não lhes permite mais levantar voo: só um vento furioso poderá erguer do solo o anjo, mas para o precipitar.

Qual o estatuto ontológico de uma entidade da qual ninguém se possa lembrar? Situar-se-á na vertente do Ser, ou no lado do Nada?

*

Os núcleos de memória cintilantes que iluminaram a vida e o romance de Proust eram fontes de desejo repetidas na noite silenciosa da rememoração.

Opacidade e pasmo perante o que fomos na infância – as fotos, os nossos textos infantis, os textos dos outros sobre nós, o que de nós se conta, o que podemos recordar. Tributo ao tempo, que a cada passo nos faz diferentes, nos condena a uma identidade desfocada: não só o retrato exterior, mas a prospecção da consciência íntima do que fomos outrora nos conduzem à estranheza. – «Não vem de nós mesmos senão o que tiramos da obscuridade que está em nós e que outros não conhecem.»6

Le temps retrouvé. – O mais tocante é que as metáforas profusas, destinadas a exprimir os reveses infligidos pelo tempo às personagens e a caminhada destas para a morte, revestem sempre um tom de ironia.

A infância surge-nos indecifrada e oculta em penumbra, como um continente que percorremos outrora, sem termos guardado dele um saber pleno: assim se nos tornou misteriosa, inscrita em cartografia incerta, envolvida num halo de fosforescência pálida.

Memórias da mais remota infância: imagens impregnadas de encanto e mistério, como na descida aos fundos abissais do oceano, onde de súbito, ante o jorro de luz, irrompem seres monstruosos e indizíveis.

Ao confrontar-se com escritos seus saídos da poeira do tempo, colhia da sua leitura uma sensação de intimidade misturada com uma impressão de estranheza. Eram dele, sem dúvida: e, ainda assim, como podiam ser dele?

*

Fotografias. – Olhamo-nos nas fotos de infância: eis a nossa imagem, os nossos traços esquecidos, que outrora interrogámos demasiado ao espelho. Algo de inegavelmente nosso, inolvidável apesar das metamorfoses operadas desde então. Contudo, a nossa perplexidade corre, insaciada, por essas imagens a preto e branco, por vezes descoloradas. – «Quem és tu, afinal? Não podes ser tu, mas és alguém. Quem?»7

Fotografias de infância: como haiku que nos asseguram de que estivemos lá, por entre objectos e odores perdidos que delas irrompem num jorro. Saber confidencial, que resiste às forças de dissolução, mas do qual, contudo, ignoramos os aspectos.

Memória de nós nas nossas fotos, acompanhada ou de cumplicidade ou de um sentimento profundo de estranheza. Questão intrigante, a de reconhecermos (ou não) nas nossas antigas fotos a atmosfera que então nos envolvia. O espaço, as figuras, os objectos olvidados, permitem-nos assegurar: ‘Este sou/era eu’ – mas levam-nos a perguntar:

‘Onde estava, afinal? O que fazia? O que se desenrolava à minha volta? Como olhava os acontecimentos que ali se suspendiam e jogavam?’

O desejo de apropriar-se, de fixar algo de objectivo, dir-se-ia o paradigma da fotografia, invento que parece iludir o caudal heracliteano das coisas e, tal como a flecha imóvel de Zenão de Eleia, encerra em si um vislumbre de imobilidade. Mas o rio de Heraclito desfoca as nossas fotos: onde, candidamente, pensávamos ter cortado o espaço-tempo com um micrótomo infinitamente delgado e, com esse corte ideal (como o de um plano geométrico que intersecta um sólido), supúnhamos captar uma imagem pura, obtemos afinal um conjunto de planos temporais sobrepostos e amalgamados, que vão desde o déclic da máquina até ao fechar do obturador. – Não tomaremos banho duas vezes na mesma foto.

Na imagem captada sempre se esconde um lapso de indeterminismo, um conjunto de pormenores não percebidos que nela se con-fundem. Cada foto encerra uma fatia estreita de tempo feito mundo. De resto, as novas câmaras ‘digitais’ iludem a ilusão de captar o instante e surpreender a nudez dos seres-ali – porque, quando um recanto do mundo lhes é confiado, a tomada da imagem advém uma fracção de segundo após o disparo. Fixam, assim, em lugar do cenário escolhido pela vontade do fotógrafo (morrera ele no momento de disparar a câmara e não chegaria a conhecer a imagem obtida), algo que se lhe sucede, e fotografam o futuro.

Fotografia artística: nostalgia do instante imóvel; êxtase perante uma imagem da natureza que o espectador não conseguirá ver na natureza.

Singulares consequências fenoménicas da técnica fotográfica: retemos o fenómeno por um dos seus ângulos, metonímia convincente que nos faz supor que o evocamos por inteiro. Contudo, na foto, o volume do objecto reduz- -se a um só plano, a duração ao instante que o aprisiona, a cor à composição do filtro: eis como a foto, como a palavra, mostra o objecto sem o resolver.

A fotografia como caução do que julgámos ter visto e passamos a admitir que vimos: a partir da imagem fotografada garantimo-nos do mundo do lá-fora e do quiasma que se estabeleceu entre ele e o Eu que presenciou. A imagem que jaz na película protege a ‘memória de ter visto’ das intromissões abusivas do esquecimento e da fantasia, e dá coesão à nossa identidade.

Este texto corresponde à parte inicial do oitavo capítulo – «Memória» – do livro ainda inédito Elogio da Descrença.

1 «Tenho mais recordações do que se tivera mil anos.» – «Spleen», in: Les Fleurs du Mal, Paris, segunda edição, de 1861 (Poulet-Malassis et de Broise), LXXVI.

2 «Pourquoi faut-il que nous ayons assez de mémoire pour retenir jusqu’aux moindres particularités de ce qui nous est arrivé, et que nous n’en ayons pas assez pour nous souvenir combien de fois nous les avons contées à une même personne ?» – La Rochefoucauld, F. de, Maximes, Paris, 1665: máxima 313. – A comparar com a máxima 89: «Tout le monde se plaint de sa mémoire, et personne ne se plaint de son jugement. / Todos se queixam de má memória, ninguém se queixa de mau raciocínio.»

3 Derrida, J. – Demeure, Athènes, Paris, 2009 (Galilé), figura 30.

4 Sartre, J.-P. – L’imaginaire, Paris, 1940 (Gallimard).

5 Benjamin, W. – Sur Kafka, tradução francesa de David, C. & Richter, A., Paris, 2015 (Nous), p. 70.

6 «Ne vient de nous-même que ce que nous tirons de l’obscurité qui est en nous et que ne connaissent pas les autres.» – Proust, M. – Le temps retrouvé, Paris, 1954 (Gallimard), p. 238.

7 «Qui es-tu, en réalité ? Tu ne peux pas être toi, mais tu es quelqu’un. Qui ?» – In: Blanchot, M. – L’attente l’oubli, Paris, 1962 (Gallimard), p. 44.