La Basílica de Aránzazu (1950-55), diseñada por Francisco Javier Sáenz de Oíza y Luis Laorga, es un templo bien conocido en la historia de la arquitectura moderna española, pues representó el primer y contenido paso hacia formas que tomaban distancia de aquellas que habían caracterizado la arquitectura hispana de posguerra.

La penosa actuación del obispado de San Sebastián al censurar y prohibir ciertos aspectos de la vanguardista ornamentación del templo, en concreto, la existencialista estatuaria del escultor Jorge Oteiza, proporcionó una notoriedad al santuario que ponía de manifiesto la enorme distancia que separaba a la jerarquía religiosa de la sociedad a la que debía transmitir su mensaje religioso.

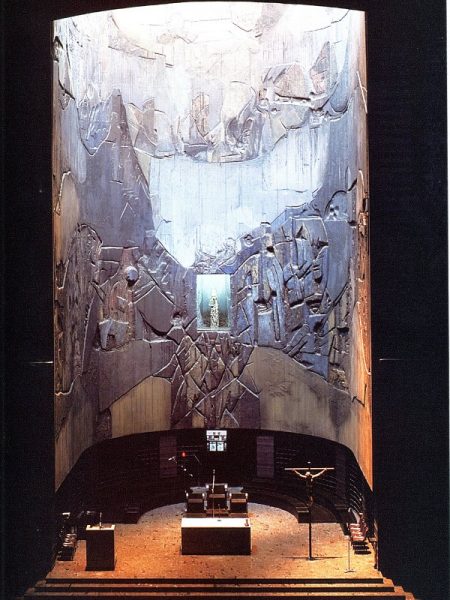

La censura a Oteiza provocó la solidaridad de los otros artistas que trabajaban en la iglesia, incluido Carlos Pascual de Lara, quien había empezado a pintar su gran ábside (600 m2 de superficie), dejándolo inacabado en 1955. Pascual de Lara falleció en 1957, con lo que no pudo concluir su trabajo cuando, doce años después, se levantó la censura y los artistas retomaron sus interrumpidas tareas.

El Santuario se inauguró sin retablo alguno. La Orden Franciscana convocó en 1961 un concurso nacional para elegir al sustituto de Pascual de Lara con un proyecto nuevo. La importancia que ya entonces había adquirido la obra de Oíza y Laorga, junto con el escándalo de la censura aún vigente, hizo que el concurso adquiriese una resonancia del mayor nivel, pues el retablo que se llevase a cabo tenía que estar a la altura de la arquitectura al tiempo que debía funcionar como calmante del enfado sentido por el mundo del arte a causa de la prohibición eclesiástica. En consecuencia, los premios eran muy alentadores a la participación y el jurado estuvo constituido por personalidades del más alto rango a nivel nacional. Entre ellos estuvo Godofredo Ortega Muñoz. El que Lucio Muñoz (33 años) ganase la convocatoria con un planteamiento formal y material muy vanguardista ponía de manifiesto que la Orden Franciscana no era responsable de la censura a la modernidad artística, sino que la rechazaba.

Esta participación de Ortega Muñoz en el concurso nos habla acerca de la positiva relación que el pintor extremeño tenía con la joven pintura española del momento y que, junto con sus compañeros del jurado, apoyaba lenguajes expresivos novedosos y radicales. Las once personas que tomaron la decisión fueron:

- Agapito Fernández Alonso, profesor de Religión (¿enviado por el Obispado local?),

- José Manuel Aguilar, O.P., fraile dominico y gran gurú de la modernización del arte religioso español durante el franquismo a partir de los años 50,

- Modesto López Otero, arquitecto y catedrático de Proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid,

- Enrique Lafuente Ferrari, ensayista de arte y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en cuya Escuela de Bellas Artes era catedrático,

- Godofredo Ortega Muñoz, pintor,

- Eduardo Chillida, escultor y autor en 1954 de las puertas de la Basílica de Aránzazu,

- Ramón Vázquez Molezún, arquitecto,

- Francisco Javier Sáenz de Oíza, arquitecto y coautor de la Basílica,

- Luis Laorga, arquitecto y coautor de la Basílica,

- Luis Alustiza, arquitecto (posiblemente, representando al Colegio de Arquitectos),

- Benito Mendía, Padre Provincial de Cantabria de la Orden Franciscana.

Los artistas que participaron en el concurso fueron cuarenta y dos, debiendo enviar una Memoria, un boceto del retablo que aspiraban realizar, un fragmento a escala natural y un presupuesto económico. La petición del fragmento a escala 1:1 tenía mucho sentido ya que las enormes dimensiones del ábside que debía quedar cubierto hubieran dificultado saber exactamente cómo serían texturas, colores, acabados…, a partir solamente de un boceto, por grande que fuera éste.

La deliberación del jurado consistió, primero, en estudiar los materiales remitidos por los artistas, haciéndolo cada miembro por su cuenta, individualmente, y, segundo, en proceder a “un maduro examen y discusión de las obras”, las cuales se encontraban en la sala de exposiciones de la Dirección General de Bellas Artes, en Madrid, lugar donde se reunió el jurado el 16 de marzo de 1962.

Tras “un franco intercambio de opiniones”, se decidió que el ganador fuese Lucio Muñoz. Se concedieron cinco accésits que recayeron en José Luis Sánchez, Eduardo Carretero/Joaquín Rubio Camín, Manuel López Villaseñor, Rafael Aburto y Manuel Hernández Mompó. Salvo Aburto, el de mayor edad y ya entonces con una destacada actividad profesional como arquitecto, todos los demás eran pintores y escultores jóvenes entre 32 y 39 años.

Óleo sobre lienzo 73 x 92 cm.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.

Ortega Muñoz conocía a varios integrantes del jurado. Por ejemplo, a Chillida, pues había coincidido con él en la XXIX Bienal de Venecia (1958); ambos volverían a coincidir pocos meses después de reunirse este jurado con motivo de la I Exposición de Arte Actual de San Sebastián que tuvo lugar en agosto-septiembre de 1961; asimismo, a Lafuente Ferrari y a Aguilar, pues desde abril de 1952 ambos eran vocales del Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Madrid, donde Ortega Muñoz expuso individualmente aquel mismo año.

A pesar de las grandes diferencias existentes entre las pinturas de Godofredo y Lucio, la distancia que separaba a los artistas era más aparente en lo formal que real en lo estético y emocional. Los paisajes del extremeño, sus amplitudes territoriales dramáticamente vacías y ardientes, moteadas por algunos árboles o segmentadas por cercados de piedra seca, atravesadas por caminos serpenteantes que se bifurcan, no están lejos de la madera quemada y herida del madrileño, de sus labradas articulaciones arbóreas, raspadas, arañadas o embarradas con colores profundos, como si una violenta convulsión geológica las hubiese sacado a la luz. Ambos eran paisajistas, cada uno a su manera: Godofredo espiritualizaba lo que veía por debajo de la línea del horizonte, Lucio atravesaba con la mirada superficies de tierra y mineralizaba, con fuerza expresiva, el animista, telúrico y secreto diálogo entre raíces, rocas y limos. Él mismo dijo que nadie debía buscar extrañas complejidades en su retablo, pues “todo sucede de forma tan natural y sencilla como en la naturaleza. Nadie se preguntará qué quiere decir mi obra, como nadie se pregunta qué quiere decir el paisaje de Aránzazu o el color de sus montañas».